Ringrazio Rodolfo Calanca per avermi aiutato nella stesura di questo articolo

La sfida più grande che ho affrontato nella mia ormai pluriennale attività di astroimager non professionista è costituita dal mio tentativo e grazie anche al valido contributo di Daniele Gasparri, fortunatamente coronato dal successo, di separare una delle coppie di oggetti celesti più difficili, il sistema Plutone-Caronte, un’impresa generalmente considerata al limite delle possibilità strumentali dell’amatore medio. L’occasione si è presentata a seguito dell’invito della rivista Coelum di tentare la difficile impresa, invito che ho prontamente raccolto.

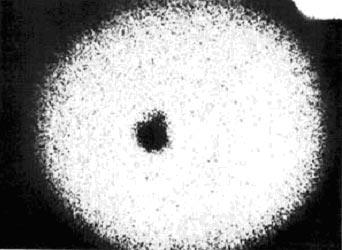

Una volta presa la decisione di tentare di separare questa incredibile coppia, ho fatto un’infruttuosa ricerca sul web per vedere se qualcuno aveva già prodotto delle immagini con telescopi di diametro inferiore al metro. In accordo con Daniele che aveva predisposto un team di astroimager a livello internazionale, si fece il punto della situazione su quali potessero essere le metodiche da utilizzare per raggiungere l’obiettivo. Di immagini di Plutone non ve ne erano gran ché, oltre alle solite bellissime immagini del telescopio Hubble, ovviamente inarrivabili, trovai quella della scoperta di Caronte che riporto di seguito:

Immagine del 2 luglio 1978, data della scoperta di Caronte su di una lastra fotografica al telescopio USNO di 1.55m di diametro. La protuberanza che altera il profilo di Plutone è l’immagine di Caronte. Il mio obiettivo era di produrre con la mia strumentazione un risultato simile. (questa foto è apparsa nell’articolo: J.W. Christy, R.S. Harrington, The satellite of Pluto, The Astronomical Journal, 83, 8, pp. 1005-1008, agosto 978).

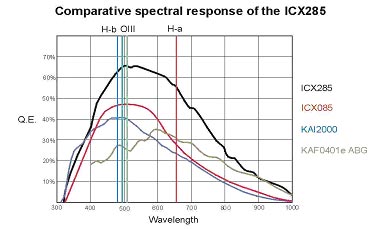

La risposta spettrale del sensore Sony ICX285, installato sulla mia Starlight, confrontato con altri sensori commerciali. Particolarmente rilevante l’efficienza quantica tra 400 e 800nm, superiore al 25% sull’intera banda spettrale, con un picco del 65% a 500nm. I film fotografici hanno un’efficienza massima del 5%.

La risposta spettrale del sensore Sony ICX285, installato sulla mia Starlight, confrontato con altri sensori commerciali. Particolarmente rilevante l’efficienza quantica tra 400 e 800nm, superiore al 25% sull’intera banda spettrale, con un picco del 65% a 500nm. I film fotografici hanno un’efficienza massima del 5%.

Immediatamente il mio obiettivo è stato di emulare quel risultato con il mio Meade 14″, LX200GPS, filtro R+Ir e CCD Starlight Xpress SXV-H9 a 16 bit (una camera commerciale di buone prestazioni). In pratica, una sfida, solo in apparenza impari, con un telescopio professionale di 1.5 metri di diametro. La differenza, a mia favore, è che oggi disponiamo di sensori digitali CCD molto più performanti della “vecchia” fotografia chimica.

Mi sono subito reso conto che avrei dovuto curare con la massima attenzione la tecnica di ripresa, facendo in modo che il disco di Plutone non avesse mai, in nessuna singola immagine, pixel più luminosi di 5000 ADU (valore deciso dopo i test condotti nelle sessioni preliminari) e che, con 9 metri di focale, nel campo di ripresa fossero presenti stelle di almeno 16a magnitudine.

Il valore di 5000 ADU è stato dettato anche dal fatto che la tecnica di elaborazione delle immagini da me suggerita dovesse essere in accordo con i dati acquisiti e ha previsto due passaggi, attraverso l’applicazione di un filtro di Gauss e di una deconvoluzione Richardson-Lucy alternati Gauss0.5+(R-L 2.5×11) e Gauss1.0+(R-L 1.5×11). Regola fondamentale è stata che al termine del processo suddetto il disco di Plutone non dovesse risultare saturo. Condizione, questa, assolutamente fondamentale per consentire di rilevare la presenza di Caronte in un’area con un raggio di appena 0.8″ intorno a Plutone.

Le sessioni osservative sono state in tutto 15, delle quali 6 effettivamente dedicate all’acquisizione delle immagini, le rimanenti sono state di test e in due casi è fallito il puntamento del pianetino.

Una difficoltà è stata proprio il puntamento di Plutone a 9mt. di focale. La metodica prevedeva l’inquadratura del campo a f/10 e, una volta individuato il pianeta utilizzando Cartes du Ciel, si passava a montare la barlow PowerMate 2,5x per ottenere i circa 9mt. di focale. Questa operazione in parte modificava di poco la centratura del soggetto e la successiva messa a fuoco poteva comportare ulteriori spostamenti.

Questa operazione in parte modificava di poco la centratura del soggetto e la successiva messa a fuoco poteva comportare ulteriori spostamenti.

Per questo motivo si dovevano ricontrollare le mappe più ingrandite cercando di individuare il pianeta e centrarlo di nuovo. Questa operazione portava via al massimo 60′, ecco il motivo per cui in due occasioni ho dovuto rinunciare: superamento del tempo pianificato per la centratura del soggetto. Superato questo tempo limite, il pianeta si sarebbe trovato nell’ora successiva troppo basso sull’orizzonte e quindi in condizioni non adeguate a ripreseefficaci.

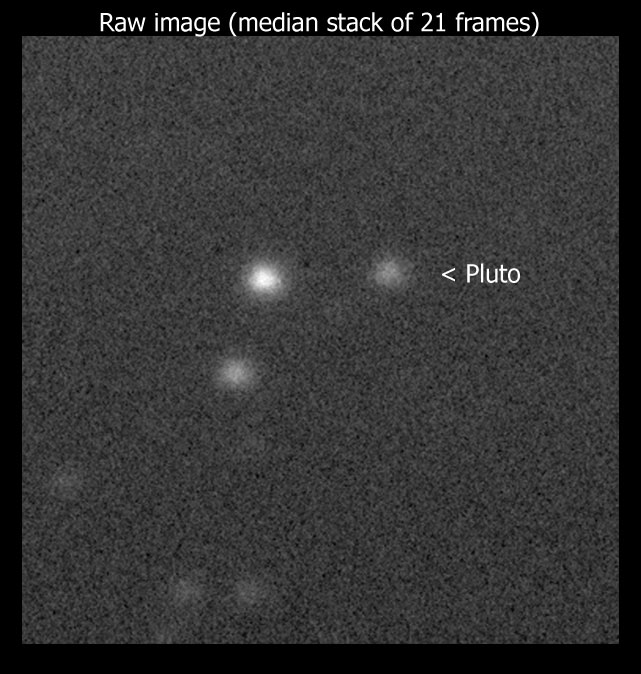

La sessione del 19 agosto 2008 delle 20:05 (ora media) TU ha mostrato la presenza di una protuberanza sin dall’immagine stack di 21 frames.

In quella serata, particolarmente favorevole dal punto di vista del seeing, anche i singoli frames, sebbene con qualche difficoltà, mostrano una “elongazione” del disco planetario, ma non solo, anche la stella (a) (USNO J1753399-171359) come si vede nella figura che segue, che è effettivamente doppia e le cui componenti sono nettamente più luminose di Plutone, mostra una significativa elongazione per la presenza dei due dischi stellari.

ma non solo, anche la stella (a) (USNO J1753399-171359) come si vede nella figura che segue, che è effettivamente doppia e le cui componenti sono nettamente più luminose di Plutone, mostra una significativa elongazione per la presenza dei due dischi stellari.

La maggior luminosità della stella (a) si traduce però in un livello di luminosità dei loro dischi che supera i 5000 ADU (in media 17000) nei singoli frame. Pertanto, dopo l’elaborazione di tutti i frame con il procedimento che ho indicato sopra, la saturazione dei loro dischi ne ha prodotto la fusione indifferenziata, rendendo quindi impossibile separare le singole componenti.

Invece, se esaminiamo la stella singola (b), la USNO J1753401-171408, che non è doppia ed ha una magnitudine minore della (a), assai simile a quella di Plutone, vediamo che il suo disco non presenta pixel saturi anche dopo il processo di elaborazione.

C’è da aggiungere anche che l’intervallo di tempo mai superiore all’ora e in questo caso inferiore ai 20′, ha permesso di non evidenziare il moto di Plutone come invece si nota in questo test preliminare di maggio:

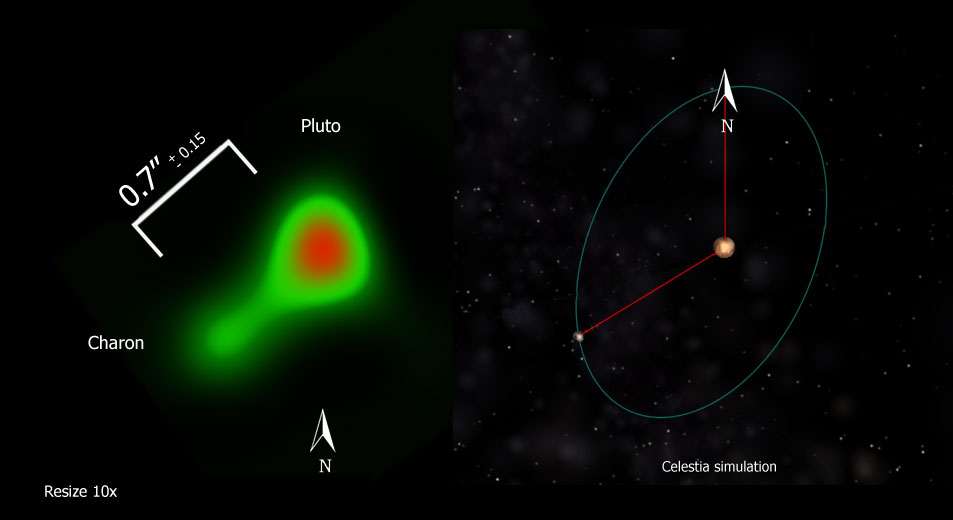

La misura della distanza tra Plutone e Caronte ha fornito un valore di 0.7” +/-0.15”.

La misura della distanza tra Plutone e Caronte ha fornito un valore di 0.7” +/-0.15”.

Essa è coerente con quella riportata da molti simulatori: tutti i valori oscillano, infatti, nell’intervallo 0.65” 0.75”, riferiti al 19 agosto alle 20:50 TU.

Anche l’angolo di posizione di Caronte è perfettamente compatibile con quello riportato dai simulatori: esso è compreso in un intervallo tra 108° e 125°.

E’ utile notare che l’incertezza della misura di 0.15″ nella distanza tra Plutone-Caronte produce un’incertezza di +/-15° nell’angolo di posizione e, tenuto conto di un errore probabile di +/-5° nel posizionamento angolare dell’asse N-S della camera CCD, possiamo valutare un’incertezza finale di circa +/-20°. Questo valore ci consente di affermare che la sorgente a fianco di Plutone presente nelle mie immagini e il cui errore di posizione angolare è all’interno di un intervallo di +/-20° rispetto all’angolo di posizione calcolato con i diversi simulatori, sia, con ragionevole certezza, Caronte.

Il successo che ho avuto nel rilevare Caronte ha almeno una doppia origine: un buon seeing nella serata del 19 agosto scorso (dischi stellari a 9mt. di focale intorno a 1.8″ di FWHM, valore che è il doppio circa della massima distanza delle due sorgenti) e l’estrema cura con la quale ho programmato l’acquisizione dei singoli frame per evitare la saturazione del disco di Plutone al termine dell’elaborazione.

La collaborazione con Daniele Gasparri, della redazione di Coelum, portò all’analisi in cieco dei fits delle sessioni migliori per poter effettuare un controllo oggettivo dei dati raccolti. Daniele ha anche elaborato separatamente i fits del 19.08 e ha ottenuto con il “suo” metodo una elongazione del tutto simile. Questo a conferma del fatto che due elaboratori diversi, con metodi diversi, hanno ottenuto lo stesso risultato.

Antonello Medugno